DATE

22th august 2017

PLACE

Roquebrune

Cap-Martin, France

+

Sunny

30°

22th august 2017

PLACE

Roquebrune

Cap-Martin, France

+

Sunny

30°

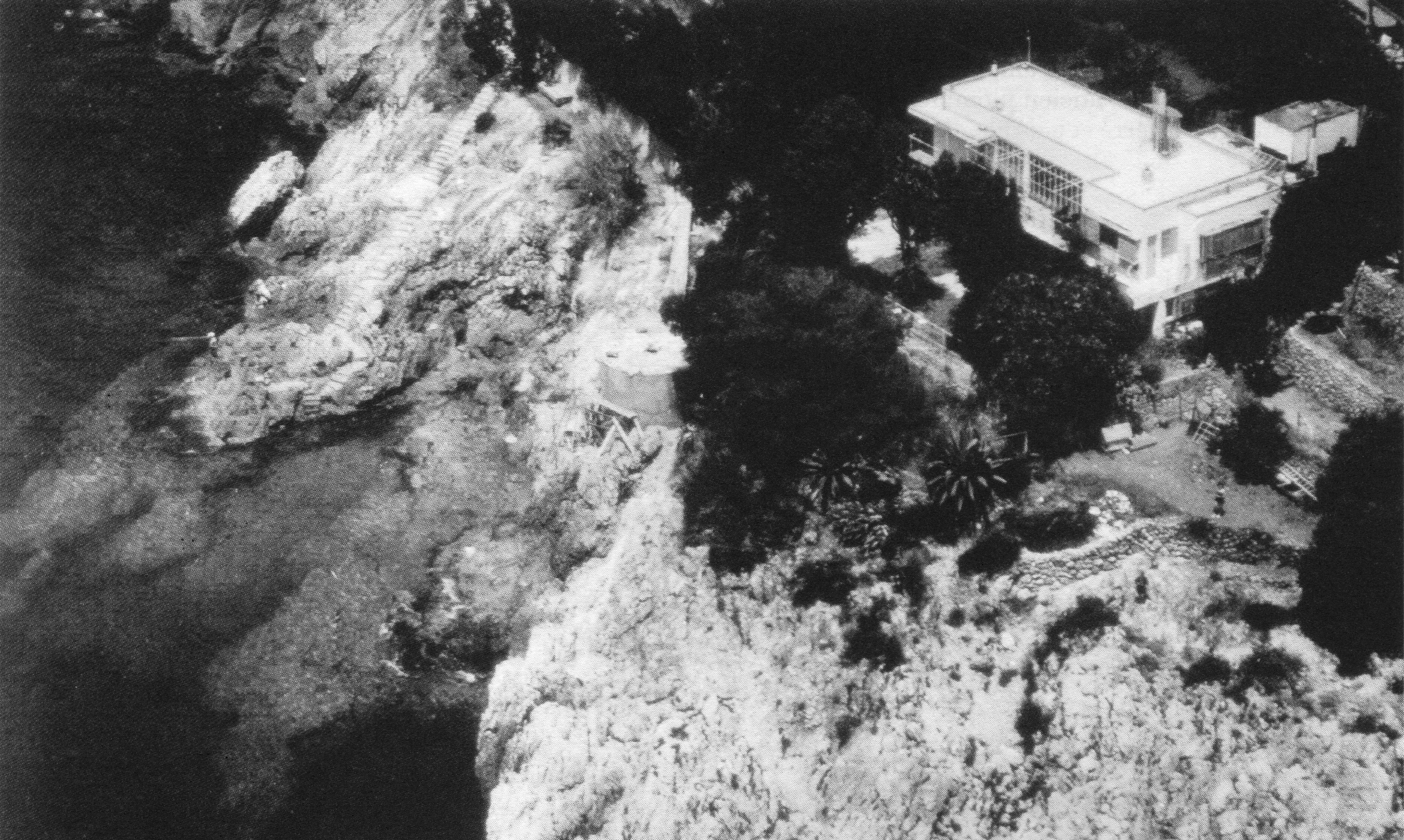

J’arrive devant la villa E.1027 après avoir visité le Cabanon de Le Corbusier. Les deux visites sont organisées par l’association Cap‑Moderne, devenue propriétaire du Conservatoire du littoral. Je ne sais rien sur la villa ni sur Eileen Gray, la présumée architecte, même si son nom m’évoque vaguement quelque chose. Je découvre son travail en attendant la guide, dans la petite salle de l’accueil de l’association, une exposition lui étant consacrée. Eileen Gray est principalement une décoratrice, artiste et designer. 10h30. Je commence la visite. Nous sommes un groupe de huit personnes. Première étape ; le fameux cabanon de Le Corbusier. Après la visite de celui‑ci ainsi que des Unités de Camping nous nous dirigeons vers la villa E.1027. Un chemin qui descend. Un petit portail, Géraldine, la gardienne, nous ouvre. Depuis ce petit portail, je vois onduler la houle de la mer et trembler les feuilles des arbres. Il y a un peu de vent. La villa est très belle, dans le style attaché à la période moderniste, toit terrasse, façade d’un blanc pur avec coursive et balcons, pilotis, plan libre et fenêtres en bandeau. Un hamac suspendu sur un des balcons, à droite, bouge légèrement. Une étendue bleue, un terrain agricole en terrasse et des murs blancs se dessinent à travers le paysage. À écouter la guide, je découvre la succession d’événements subis par la villa. Je suis dans un lieu rempli d’histoire. Construite en 1929 il s’agit de la première réalisation architecturale d’Eileen Gray. Elle répond à la commande de son ami l’architecte Jean Badovici qui voulait « un petit refuge » dans le sud de la France. E.1027, code énigmatique unissant les noms d’Eileen Gray et de Jean Badovici ; E pour Eileen, 10, pour le J de Jean, comme 10e lettre de l’alphabet, 2 pour le B de Badovici, 7 pour le G de Gray. Au décès de Jean Badovici en 1956, c’est Le Corbusier qui choisi de vendre la villa aux enchères en se faisant passer pour l’architecte de celle‑ci. Marie‑Louise Schelbert achète la maison puis la légue à son médecin, qui vendra le mobilier avant de finir assassiné en 1996. La villa est ensuite squattée et dégradée pendant plusieurs années jusqu’à ce que le Conservatoire du littoral en fasse l’acquisition en 1999. Le Conservatoire du littoral, maintenant Cap Moderne a entrepris d’importants travaux de restauration sur le site, qui ont soulevé plusieurs questions, privilégiant, chaque fois que possible, le maintien des éléments d’origine. Je m’apprête à entrer dans un espace résultant de choix émergeant d’un débat collectif sur la restauration de celui‑ci – à quel état revenir ? quoi garder ? quoi restaurer ?

J’arrive devant la villa E.1027 après avoir visité le Cabanon de Le Corbusier. Les deux visites sont organisées par l’association Cap‑Moderne, devenue propriétaire du Conservatoire du littoral. Je ne sais rien sur la villa ni sur Eileen Gray, la présumée architecte, même si son nom m’évoque vaguement quelque chose. Je découvre son travail en attendant la guide, dans la petite salle de l’accueil de l’association, une exposition lui étant consacrée. Eileen Gray est principalement une décoratrice, artiste et designer. 10h30. Je commence la visite. Nous sommes un groupe de huit personnes. Première étape ; le fameux cabanon de Le Corbusier. Après la visite de celui‑ci ainsi que des Unités de Camping nous nous dirigeons vers la villa E.1027. Un chemin qui descend. Un petit portail, Géraldine, la gardienne, nous ouvre. Depuis ce petit portail, je vois onduler la houle de la mer et trembler les feuilles des arbres. Il y a un peu de vent. La villa est très belle, dans le style attaché à la période moderniste, toit terrasse, façade d’un blanc pur avec coursive et balcons, pilotis, plan libre et fenêtres en bandeau. Un hamac suspendu sur un des balcons, à droite, bouge légèrement. Une étendue bleue, un terrain agricole en terrasse et des murs blancs se dessinent à travers le paysage. À écouter la guide, je découvre la succession d’événements subis par la villa. Je suis dans un lieu rempli d’histoire. Construite en 1929 il s’agit de la première réalisation architecturale d’Eileen Gray. Elle répond à la commande de son ami l’architecte Jean Badovici qui voulait « un petit refuge » dans le sud de la France. E.1027, code énigmatique unissant les noms d’Eileen Gray et de Jean Badovici ; E pour Eileen, 10, pour le J de Jean, comme 10e lettre de l’alphabet, 2 pour le B de Badovici, 7 pour le G de Gray. Au décès de Jean Badovici en 1956, c’est Le Corbusier qui choisi de vendre la villa aux enchères en se faisant passer pour l’architecte de celle‑ci. Marie‑Louise Schelbert achète la maison puis la légue à son médecin, qui vendra le mobilier avant de finir assassiné en 1996. La villa est ensuite squattée et dégradée pendant plusieurs années jusqu’à ce que le Conservatoire du littoral en fasse l’acquisition en 1999. Le Conservatoire du littoral, maintenant Cap Moderne a entrepris d’importants travaux de restauration sur le site, qui ont soulevé plusieurs questions, privilégiant, chaque fois que possible, le maintien des éléments d’origine. Je m’apprête à entrer dans un espace résultant de choix émergeant d’un débat collectif sur la restauration de celui‑ci – à quel état revenir ? quoi garder ? quoi restaurer ?À l’entrée, je tombe directement sur une peinture de Le Corbusier. Que fait-elle ici ? Le cabanon et unités de camping étant juste au dessus je crois d’abord à une évidente collaboration entre l’architecte et la designer. Mais on m’explique par la suite que cette présence est bien plus intrusive. Le Corbusier y séjourna quelques jours, à plusieurs reprises entre 1937 et 1939, invité par Jean Badovici. En 1938 il réalisa deux peintures murales, puis cinq autres l’année suivante. Il déclarait « J’ai de plus une furieuse envie de salir des murs ; dix compositions sont prêtes, de quoi tout barbouiller », sachant qu’Eileen Gray n’appréciait à priori pas ces peintures et tenait à la blancheur des murs.

Me voilà maintenant à l’entrée de la villa, plus renseignée. J’entre lentement, comme indiqué dans un lettrage au pochoir sur le mur de l’entrée. La pièce principale me paraît spacieuse. Des paravents – dessinés par Eileen Gray – séparent la pièce. La vue sur la mer est surprenante, elle définit l’espace et le déconstruit en images. Les paravents peints d’une laque bleu azur donnent l’impression d’une continuité de l’horizon à l’intérieur de la pièce. Une carte marine au mur, des coussins rayés bleue marine, un fauteuil Transat en partie inspiré de ceux des paquebots et des toiles suspendues sur la coursive bougeant avec le vent. Le thème de la mer est omniprésent et la maison ressemble assurément à un bateau. Un mélange d’épaisseur et de légèreté, entre un paquebot et un voilier. Un espace à la fois ouvert et compact avec un respect de l’intimité. Je décèle sa volonté de créer une atmosphère intérieure en harmonie avec les raffinements de la vie intime moderne. Un escalier intérieur en spirale dessert différentes parties de la maison afin de pouvoir rester libre et indépendant. Je suis surprise par la dimension utilitaire et pratique du fonctionnement de la villa. Des petites phrases ou mots – inscrits au pochoir comme à l’entrée – disséminés un peu partout guident les déplacements. Ces inscriptions parfois teintées d’humour se dispersent sur les murs blanc et purs de la villa, à l’entrée « Entrez lentement », ou encore « Beau temps », « L’invitation au voyage », « Défense de rire », « Sens interdit ». Ces inscriptions, qui s’adressent aux sens autant qu’à l’esprit viennent comme des consignes d’utilisation afin d’optimiser la vie de la villa. De la même manière des petites « étiquettes » peintes à la main précisant la place de chaque chose accentuent cet esprit d’ordre et de rangement. Tout au long de la visite, que ce soit dans la pièce principale tout à l’heure ou au rez de chaussée maintenant, mon oeil percute des sous-espaces, des meubles mobiles, fixes ou intégrés qui accompagnent toutes les activités. Par exemple ici, un placard à oreillers, une veilleuse à lumière bleue avec prises de courant dans la tête de lit du petit divan, ou encore là‑bas, le célèbre miroir mural circulaire Satellite avec son bras articulé portant un petit miroir rond – qui fut d’ailleurs l’objet d’un brevet déposé par Jean Badovici. L’architecture et le design ne font qu’un. Ils entretiennent des liens étroits et la construction de cette villa vient appuyer mes pensées. Ces deux disciplines englobent des similitudes évidentes et le lieu dans lequel je me trouve semble être un exemple pertinent. Je sors dans le jardin par le rez‑de‑chaussée. Sur la terrasse, des citronniers. Aucun bruit, si ce n’est nos pas, des commentaires chuchotés et la voix plus claire et dynamique du guide. Le jardin est emménagé avec attention, c’est certain, un chemin en dallage sinue au milieu des pins maritimes, différents arbres poussent là, dont plusieurs citronniers, je les avais découvert en arrivant. Le jardin apparaît comme une prolongation de l’intimité de la villa. Des bancs, un espace pour les bains de soleil et une table pour les cocktails. Je serai bien restée ici encore quelques heures. Eileen Gray a même instauré une cuisine extérieure à l’ombre des citronniers. Un moment convivial et intime, à l’image du rapport qu’entretient la maison avec ce jardin. Elle habite le terrain sans le modifier. Nous buvons un verre d’eau dans la cuisine semi‑ouverte. Nous discutons. Certains déambulent encore parmi les pins face à la mer. La vue est magnifique, la chaleur pesante au soleil. L’explication s’oriente maintenant davantage vers la restauration. Ils attendent des nouveaux meubles – des copies modernes édités par Aram Designs – pour 2018. La villa progresse dans une nouvelle interprétation, il va falloir revenir. Je franchis le petit portail et pars, à pied. Il est midi passé, au mois d’août. Dans mon dos, la masse blanche et rectangulaire de la villa me suit de loin, sur la route baignée de soleil.

DATE

26 january 2019

PLACE

Paris 16e, France

+

Rain

26 january 2019

PLACE

Paris 16e, France

+

Rain

Ce jour là, je sillonne Paris, traverse deux fois la Seine, contourne le Parc des Princes sous la pluie, et tombe nez à nez avec l’unique bâtiment de la rue qui n’est pas blanc. Je connais bien Le Corbusier, j’ai beaucoup étudié son œuvre durant mes études, fait une résidence sur un de ces projets utopiques et visité quelques uns de ces bâtiments ces dernières années. Quelques personnes attendent en bas, comme moi, ne savant pas exactement comment entrer. L’immeuble est habité, seul le dernier étage est visitable, quelq

ues jours par semaine, aux horaires indiquées.

14h45. Nous entrons. Direction le dernier étage, où Le Corbusier vécu de 1934 à 1965 avec son épouse Yvonne Gallis. Le cabanon de Roquebrune, perché en amont de la villa E1027 sera le deuxième refuge avant leur décès respectif, l’immeuble Molitor, le premier.

Les étages se succèdent, les paliers vitrés et semi-ouverts rythment l’ascension, nos pieds sillonnant des petits carreaux blancs, usés par les pas des propriétaires, locataires, visiteurs, rêveurs et voyageurs.

Nous entrons dans l’appartement. Un duplex, situé au 7e et 8e étage du Molitor, conçu et construit entre 1931 et 1934 par Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Un mélange entre des instants figés et une vitrine muséale fictive. Du béton blanc, des couleurs, un tapis en peau de vache, du mobilier. La lumière émane de chaque ouverture vers l’extérieur avec le but irréfutable d’illuminer les pièces une par une, malgré la grisaille persistante de l’hiver parisien. Un manifeste de sa pensée architecturale. Des chevalets se dressent dans la première pièce, pour rappeler un des rôles central du lieu, un atelier de peinture. Le mur en brique m’interpelle, puis mon regard s’attarde davantage vers le côté opposé. Je laisse cette pièce faisant office de réfectoire pour l’autre aile de l’appartement, qui m’attire assurément plus. La chambre et la salle de bain avec ses angles arrondies me font penser aux maisons troglodytes et aux grottes de mes grands‑parents. Les portes sont amovibles et chaque proportion est méticuleusement respectée. Depuis la terrasse, je domine le 16e arrondissement de Paris. Le Parc des princes parait étonnement petit vu d’ici.

Le Corbusier ignorera la nouvelle enceinte signée Roger Taillibert, qui fera doubler son envergure dès 1972. Mon second tour des lieux est bref, les terrasses, la chambre, la pièce de vie, la cuisine, la salle de bain. Si la lumière était un détail, elle rentrerait dans le champ des essentiels en haut de ces marches. Je redescends.

14h45. Nous entrons. Direction le dernier étage, où Le Corbusier vécu de 1934 à 1965 avec son épouse Yvonne Gallis. Le cabanon de Roquebrune, perché en amont de la villa E1027 sera le deuxième refuge avant leur décès respectif, l’immeuble Molitor, le premier.

Les étages se succèdent, les paliers vitrés et semi-ouverts rythment l’ascension, nos pieds sillonnant des petits carreaux blancs, usés par les pas des propriétaires, locataires, visiteurs, rêveurs et voyageurs.

Nous entrons dans l’appartement. Un duplex, situé au 7e et 8e étage du Molitor, conçu et construit entre 1931 et 1934 par Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Un mélange entre des instants figés et une vitrine muséale fictive. Du béton blanc, des couleurs, un tapis en peau de vache, du mobilier. La lumière émane de chaque ouverture vers l’extérieur avec le but irréfutable d’illuminer les pièces une par une, malgré la grisaille persistante de l’hiver parisien. Un manifeste de sa pensée architecturale. Des chevalets se dressent dans la première pièce, pour rappeler un des rôles central du lieu, un atelier de peinture. Le mur en brique m’interpelle, puis mon regard s’attarde davantage vers le côté opposé. Je laisse cette pièce faisant office de réfectoire pour l’autre aile de l’appartement, qui m’attire assurément plus. La chambre et la salle de bain avec ses angles arrondies me font penser aux maisons troglodytes et aux grottes de mes grands‑parents. Les portes sont amovibles et chaque proportion est méticuleusement respectée. Depuis la terrasse, je domine le 16e arrondissement de Paris. Le Parc des princes parait étonnement petit vu d’ici.

Le Corbusier ignorera la nouvelle enceinte signée Roger Taillibert, qui fera doubler son envergure dès 1972. Mon second tour des lieux est bref, les terrasses, la chambre, la pièce de vie, la cuisine, la salle de bain. Si la lumière était un détail, elle rentrerait dans le champ des essentiels en haut de ces marches. Je redescends.

Arrivée en bas, il ne pleut plus. Je traverse la rue et prend du recul. Situé derrière le Parc des Princes, le Molitor est discret, mais les passionnés remarqueront qu’il lui fait face avec élégance. La rue Nungesser et coli est petite, je la parcours maintenant dans le sens inverse.

Arrivée en bas, il ne pleut plus. Je traverse la rue et prend du recul. Situé derrière le Parc des Princes, le Molitor est discret, mais les passionnés remarqueront qu’il lui fait face avec élégance. La rue Nungesser et coli est petite, je la parcours maintenant dans le sens inverse.Dans la liste des bâtiments de Le Corbusier explorés, il occupe la sixième place. C’est probablement le sixième sens qui fera que j’écris ces mots depuis la même rue, 675 kilomètres plus au Sud. À croire que l’architecture provoque chez moi des (faux) hasards productifs.

DATE

12th may 2019

PLACE

Noisy le Grand, France

+

Sunny

12th may 2019

PLACE

Noisy le Grand, France

+

Sunny

C’est le printemps, je roule. Je ne connais pas cette autoroute, vingt kilomètres, aller et vingt kilomètres, retour. Ce jour là, ma vie s’étire entre deux points, deux villes qu’il me faut relier pour retrouver ce pour quoi je me suis levée ce matin. Cela fait quelques semaines que les images de ce lieu m’accompagnent mentalement. Il est temps d’en faire l’expérience somatique.

J’arrive à Noisy le Grand par le périphérique. Je suis d’abord frappée par des soucoupes volantes en béton dominant le bord de la route. Ce sont les rampes d’accès au centre commercial. Je peine à trouver l’entrée des Espaces. En parcourant le tour des soucoupes, j’aperçois l’architecture lourde et massive, se rapprochant petit à petit. Avec peu de commerces et d’équipements, le caractère refermée sur elle-même de la construction me surprend.

Ricardo Bofill, architecte espagnol, construit les Espaces d’Abraxas entre 1978 et 1983. L’architecture s’inspire de la thématique grecque et décompose le complexe en trois parties : le Théâtre autour de l’espace des fédérés à l’ouest, le Palacio à l’est et l’Arc au centre du complexe. Un côté impérial, futuriste qui pourrait seoir à l’univers de Georges Lucas. Ce n’est pas un hasard si Hunger Games y tourne ici son quatrième volet. Première entrée. Malgré le soleil de ce dimanche de mai, je ne suis pas rassurée. L’atmosphère est particulière. Les murs paraissent incontrôlables. Un homme cagoulé, accompagné de son chien hurle un « cassez‑vous ». Nous sommes plusieurs à sillonner le lieu, unis par les raisons qui nous y amènent. Nous faisons marche arrière.

Deuxième entrée. J’arrive face au théâtre. Il n’y a pas grand monde. Une vie intérieure peu perceptible d’où je suis. Le Grand Ensemble mesure quarante-sept mille mètres carrés, soixante‑quatre mètres de hauteur et possède environ six-cents logements. D’en bas, je peux observer chaque fenêtre. Des mouvements s’échappent de certaines, réveillant par bouffées des sensations enfouies, confondant passé et présent. Les inégalités de la construction est à l’image des inégalités sociales. Les duplex du dix‑huitième étages surplombent les fenêtres ombragées du dessous. Les vues de certaines se suffisent à un mur. Je circule furtivement. Une femme traverse la cour. Je l’observe, à la dérobée, elle est vêtue d’une robe jaune et d’un sac noir. Sur le mur, une peinture du même jaune s’ajoute au tableau. Un rayon de soleil émane. En ce milieu d’après‑midi, quelque chose d’étrange se produit. J’éprouve aussitôt un mélange de sentiments, déstabilisants. Je commence à descendre deux à deux l’escalier de la cour. Quelques individus se sont ajoutés au public de ces arènes. Un shooting se prépare.

J’arrive à Noisy le Grand par le périphérique. Je suis d’abord frappée par des soucoupes volantes en béton dominant le bord de la route. Ce sont les rampes d’accès au centre commercial. Je peine à trouver l’entrée des Espaces. En parcourant le tour des soucoupes, j’aperçois l’architecture lourde et massive, se rapprochant petit à petit. Avec peu de commerces et d’équipements, le caractère refermée sur elle-même de la construction me surprend.

Ricardo Bofill, architecte espagnol, construit les Espaces d’Abraxas entre 1978 et 1983. L’architecture s’inspire de la thématique grecque et décompose le complexe en trois parties : le Théâtre autour de l’espace des fédérés à l’ouest, le Palacio à l’est et l’Arc au centre du complexe. Un côté impérial, futuriste qui pourrait seoir à l’univers de Georges Lucas. Ce n’est pas un hasard si Hunger Games y tourne ici son quatrième volet. Première entrée. Malgré le soleil de ce dimanche de mai, je ne suis pas rassurée. L’atmosphère est particulière. Les murs paraissent incontrôlables. Un homme cagoulé, accompagné de son chien hurle un « cassez‑vous ». Nous sommes plusieurs à sillonner le lieu, unis par les raisons qui nous y amènent. Nous faisons marche arrière.

Deuxième entrée. J’arrive face au théâtre. Il n’y a pas grand monde. Une vie intérieure peu perceptible d’où je suis. Le Grand Ensemble mesure quarante-sept mille mètres carrés, soixante‑quatre mètres de hauteur et possède environ six-cents logements. D’en bas, je peux observer chaque fenêtre. Des mouvements s’échappent de certaines, réveillant par bouffées des sensations enfouies, confondant passé et présent. Les inégalités de la construction est à l’image des inégalités sociales. Les duplex du dix‑huitième étages surplombent les fenêtres ombragées du dessous. Les vues de certaines se suffisent à un mur. Je circule furtivement. Une femme traverse la cour. Je l’observe, à la dérobée, elle est vêtue d’une robe jaune et d’un sac noir. Sur le mur, une peinture du même jaune s’ajoute au tableau. Un rayon de soleil émane. En ce milieu d’après‑midi, quelque chose d’étrange se produit. J’éprouve aussitôt un mélange de sentiments, déstabilisants. Je commence à descendre deux à deux l’escalier de la cour. Quelques individus se sont ajoutés au public de ces arènes. Un shooting se prépare.

Avec ses influences antiques, les Espace d’Abraxas devaient incarner une alternative aux grands ensembles de logements de l’après-guerre. Une « utopie » fermée dont les limites ne sont que décevantes. Dans un entretien réalisé en 2014, Ricardo Bofill précise que sa démarche était opposée à celle de Le Corbusier et estime que son projet a échoué. En effet, la comparaison avec Le Corbusier est inéluctable. Un ensemble d’habitation où les proportions, les espaces ouverts et compacts manquent, et les raffinements de la vie intime moderne y sont absents.

J’essaie de photographier tout cela, tenant mon appareil des deux mains, par fausse pudeur, mais les clichés ne rendent pas compte de l’atmosphère. Ils ne livrent qu’un pâle reflet, ciel bleu vif, composition coupée, rien de ce qui a été entrevu et vécu. On voudrait parfois que l’appareil photo puisse faire un produit de notre œil et de notre cerveau cerveau en y ajoutant l’odorat et l’ouïe. Les mots sont peut-être plus aptes à restituer ces images. Ou pas. Qu’en est‑il de la lumière et l’ombre, les transparences et les profondeurs, le jeu des matières et des textures, la présence des volumes parfois pleins, parfois vides, la relation entre l’horizon et le proche, les relations d’échelle, le dialogue avec la taille de notre corps ?

![]()

J’essaie de photographier tout cela, tenant mon appareil des deux mains, par fausse pudeur, mais les clichés ne rendent pas compte de l’atmosphère. Ils ne livrent qu’un pâle reflet, ciel bleu vif, composition coupée, rien de ce qui a été entrevu et vécu. On voudrait parfois que l’appareil photo puisse faire un produit de notre œil et de notre cerveau cerveau en y ajoutant l’odorat et l’ouïe. Les mots sont peut-être plus aptes à restituer ces images. Ou pas. Qu’en est‑il de la lumière et l’ombre, les transparences et les profondeurs, le jeu des matières et des textures, la présence des volumes parfois pleins, parfois vides, la relation entre l’horizon et le proche, les relations d’échelle, le dialogue avec la taille de notre corps ?